僕がチヌ狙いのかかり釣り(筏釣り)で普段使っている糠と砂で作る”自家製ダンゴ”の作り方を解説します。

この自家製ダンゴは10年以上、使っていますが不便を感じることはありません。

材料、配合、作り方など全て解説しますので良ければ参考にしてください。

【かかり釣りのダンゴ】 なぜ”自家製ダンゴ”を作るようになったのか?

まず最初に僕がなぜ時間と手間をかけて自家製ダンゴを作るようになったのか理由は2つあります。

- メーカー物の市販ダンゴは高い

- 刺しエサを海底まで届ければ良い

市販ダンゴを全く使わないわけではありません。

ダンゴの混ぜ方の時に説明しますが、30m以上のような超深場では市販ダンゴも混ぜて使っています。

①メーカー物の市販ダンゴは高い

自家製ダンゴになった理由の8割ぐらいがこの理由です。

市販ダンゴだと1箱12kgぐらいで1,500〜2,000円ぐらいします。

夏場だとそれを2箱プラス集魚剤を混ぜるとダンゴエサだけで5,000〜6,000円かかります。

渡船代1回分以上することになって、「もったいない!」ってなりました。

かかり釣りでは他にも刺しエサの種類も多くそっちにもお金がかかるのでなんとかしたいと思って10年ほど前から安く済む自家製ダンゴを使い始めています。

②刺しエサを海底まで届ければ良い

チヌのかかり釣りでは基本的に「底でエサを喰わせる」ことを目指しています。

落としていく途中で割れないように刺しエサを海底まで届けてくれれば良いと思ったので、この自家製ダンゴに辿り着きました。

僕が考えるダンゴの役割は下の2つです。

- 刺しエサを海底まで届ける

- 煙幕によりチヌに喰わせる”間”の演出

この2つの役割だと割り切ることで色んな集魚剤を混ぜたりすることをやめました。

これらはあくまで僕の個人的な意見であり感想です。

市販ダンゴは各メーカーがテスターさんの意見や膨大なデータに基づいて研究、開発を重ねて集魚力、使いやすさを追求しています。

集魚力や使いやすさは圧倒的にメーカー物に軍配が上がることは間違い無いです。

慣れないうちはまとまりが良い市販ダンゴの方が圧倒的に使いやすいです。

.jpg)

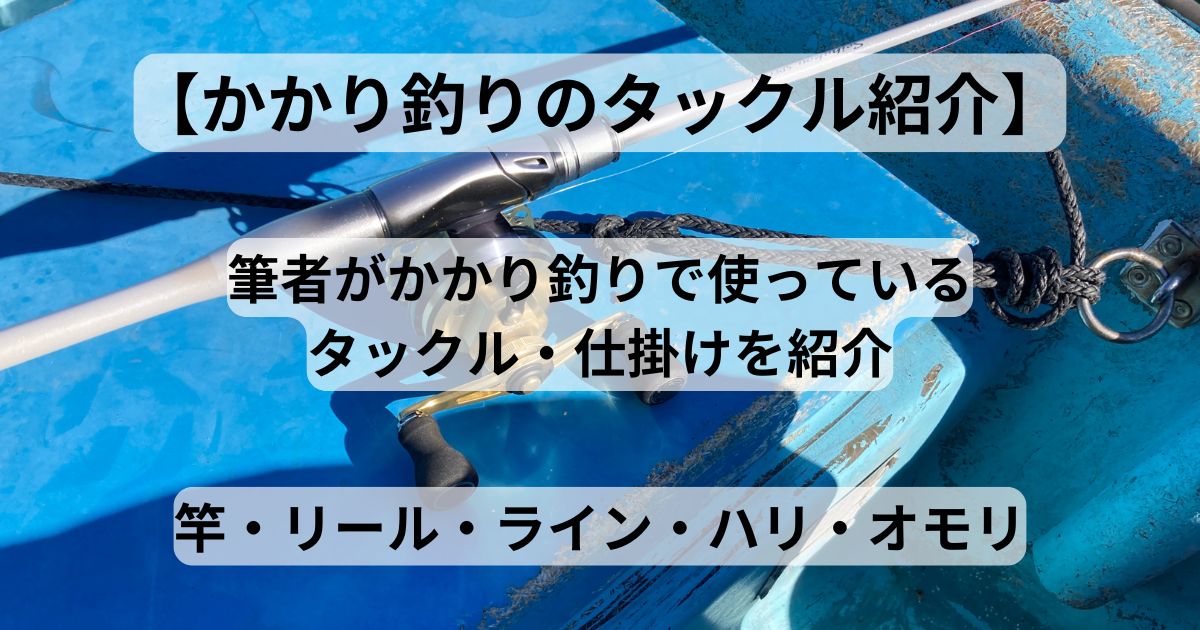

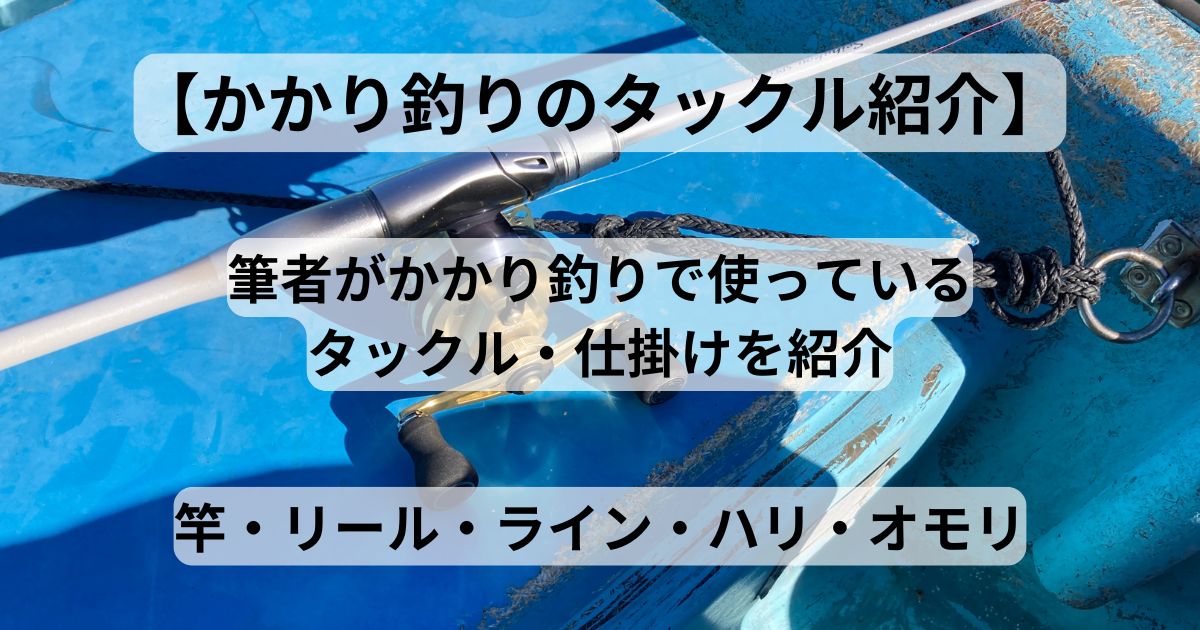

【かかり釣り】 自家製ダンゴの配合と作り方を解説

ここから実際に材料の配合と作り方をステップごとに解説ていきます。

①釣行場所を決めて渡船屋さんの予約をする

まずは釣行場所を決めて渡船屋さんに予約をしましょう。

その際に乗せてもらう予定のイカダやカセのポイントの”水深”を聞いておきましょう。

水深によって配合の比率を変えることがあります。

②ダンゴの材料(糠と砂)を調達する

釣行が決まればダンゴの材料を調達します。

(1)【糠の調達】 精米所に取りに行く

僕が住んでいる地域ではいたるところに精米所があり糠を無料で自由に持って変えることができるのでそこに糠を取りにいきます。

何ヶ所か精米所はありますが稀に糠が全くない場合があります。

その際は米穀屋さんやネットで購入したります。

どうしても手に入らず間に合わない場合は市販ダンゴを使うこともあります。

無料の糠をもらう際は必ずその精米所のルールに従うようにしましょう。

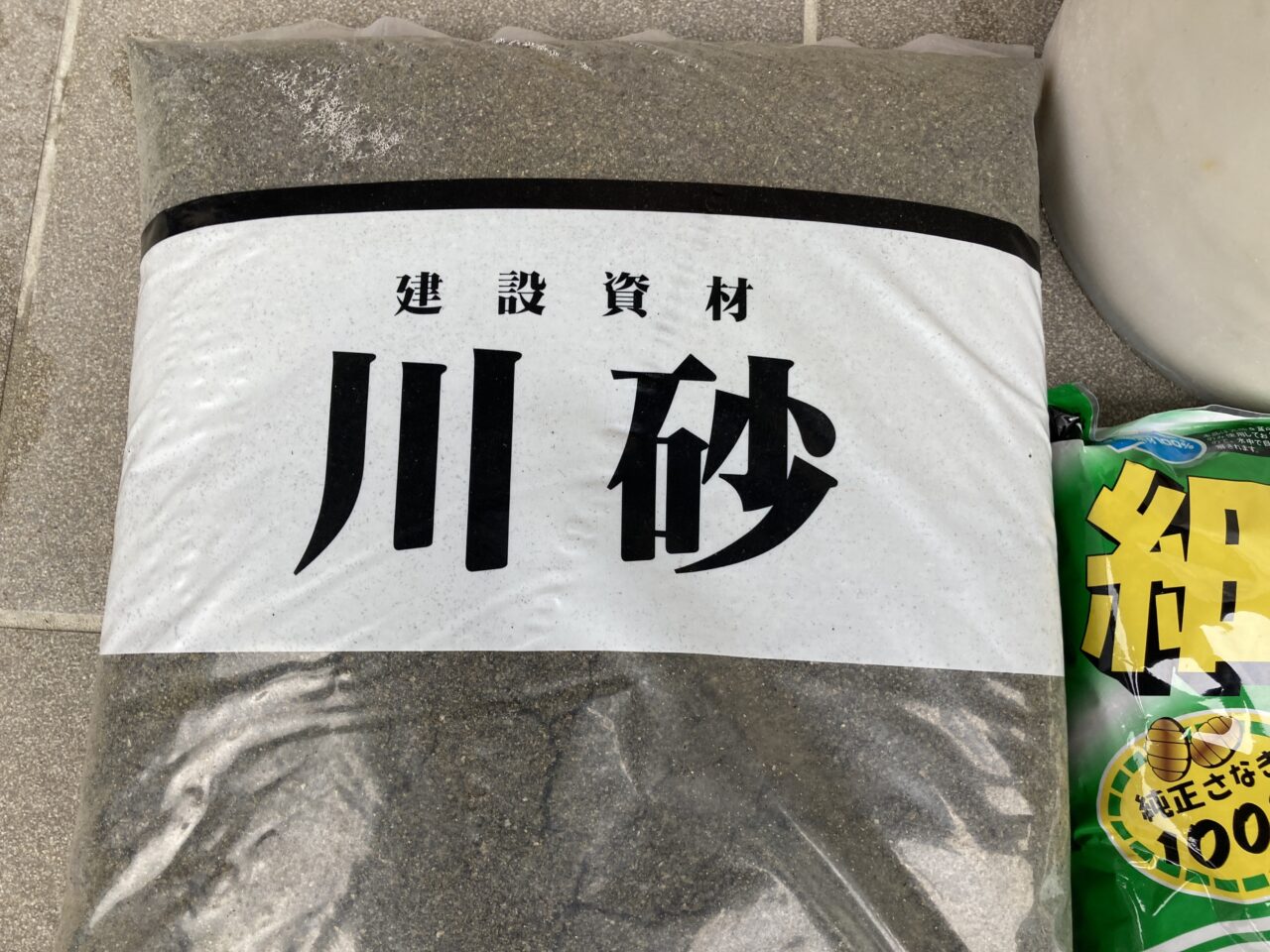

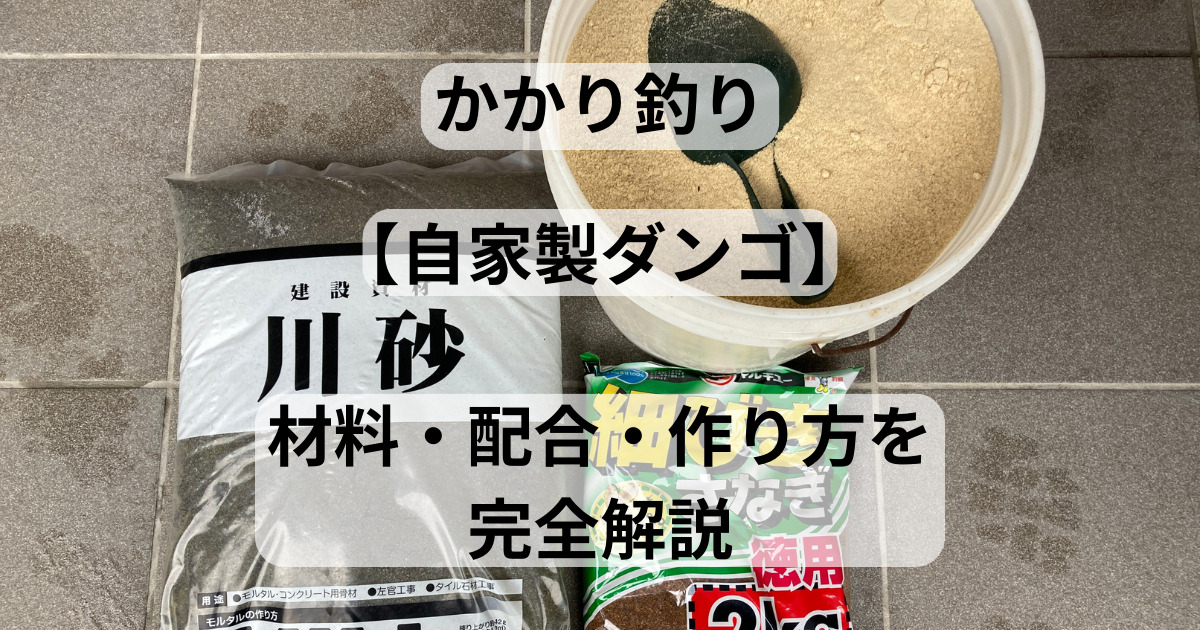

(2)【砂の調達】 ”川砂”をホームセンターで購入

僕が使うのは少し水気を含んでいる”川砂”を使います。

この砂はホームセンターで約20kgで200円で買うことができます。

※地域やお店によって量や値段は変わると思うので、参考程度に。

砂も何種類か使いましたが掲載している写真の川砂が1番使いやすかったです。

乾燥した砂は糠との繋がりが悪く水を入れてもすぐにバラけてしまい、扱いが難しかったです。

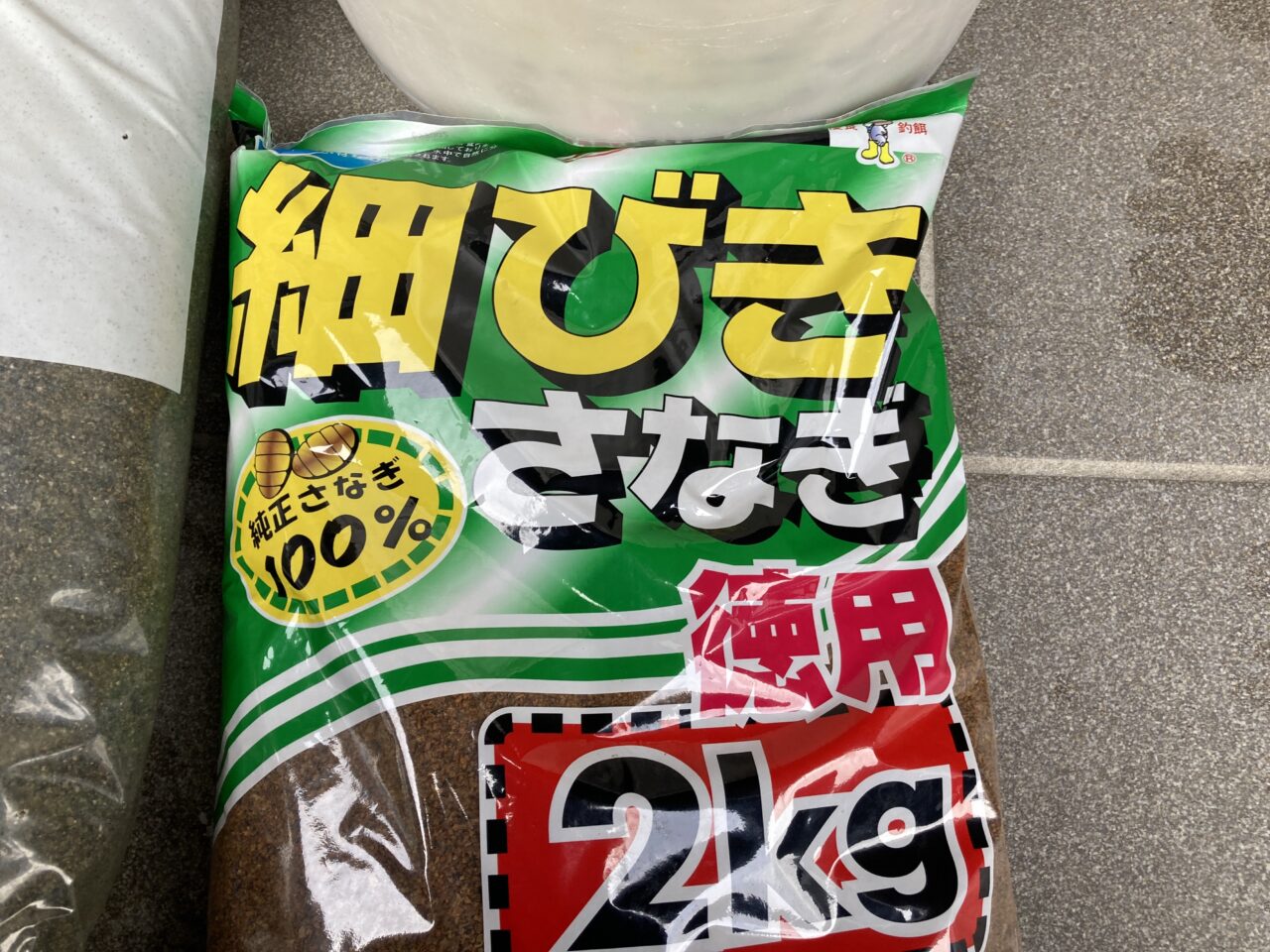

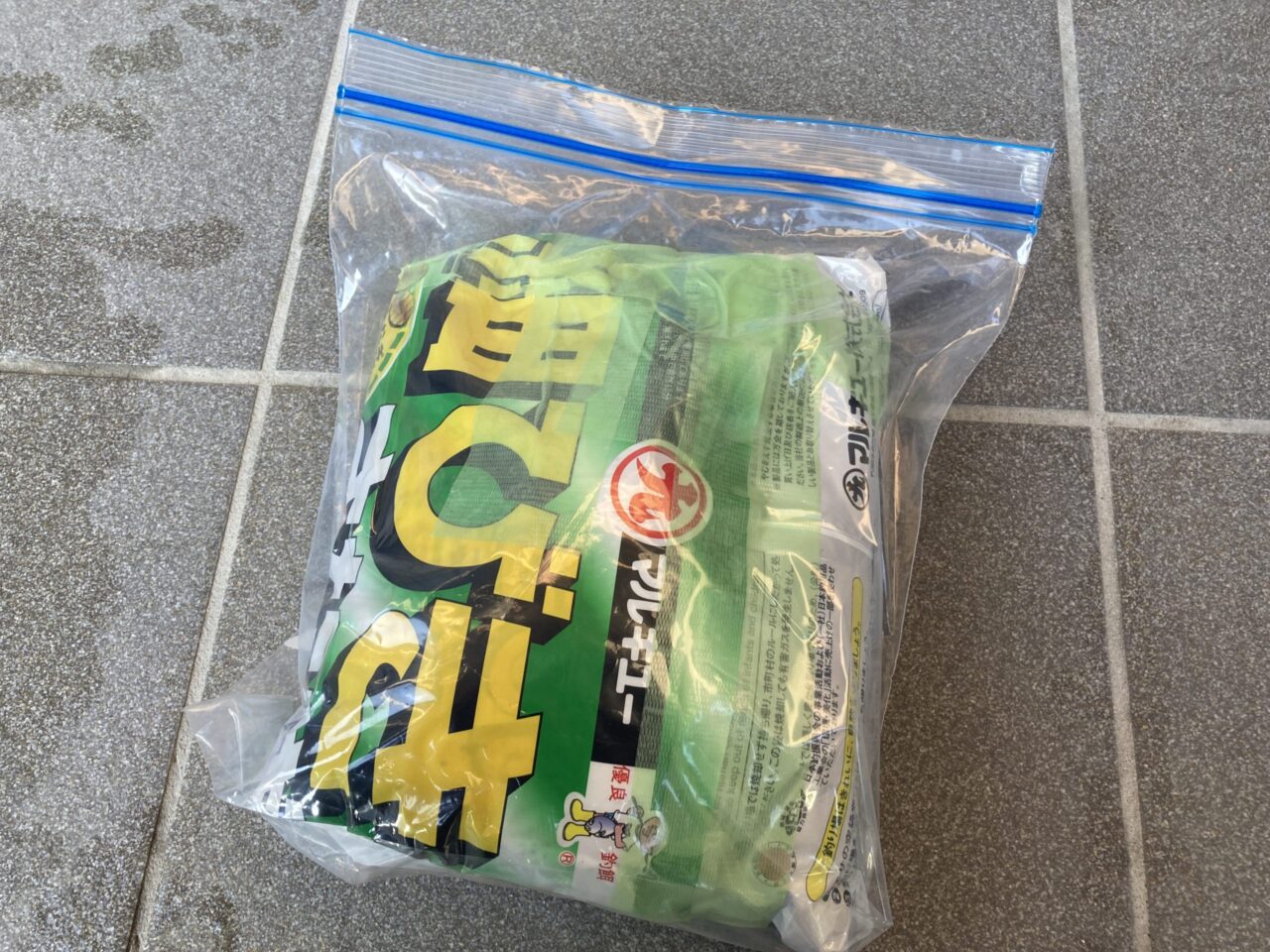

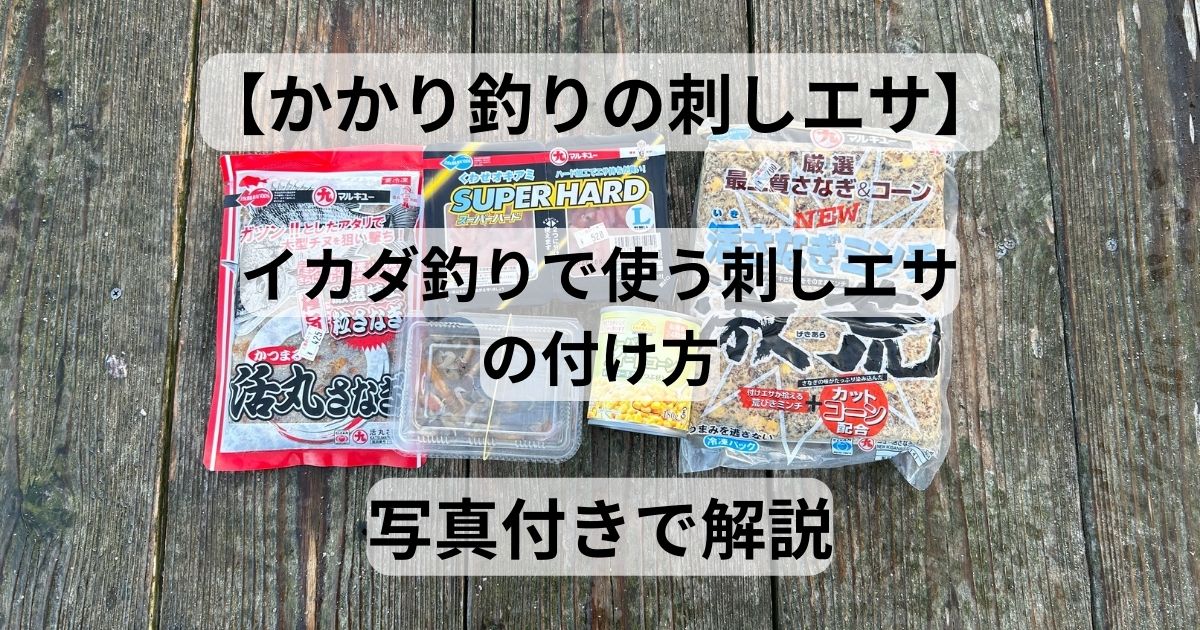

(3)【粉末状の乾燥サナギ】 マルキューさんの”細びきさなぎ”

最後にマルキューさんの”細びきさなぎ”です。なかったら入れないです。

荒びきさなぎもあるのですが、細びきさなぎの方が粒子が細かく混ざりが良いのでコントロールしやすいダンゴに仕上がります。

③材料を混ぜる

僕はいつも事前に自宅で作っています。

釣り場で混ぜるより事前に作っていた方が時間節約になり1投でも多く釣りができるからです。

ちなみに僕が使っているこのポリ容器ですが幅47cm×奥行32cm×高さ28cmの大きさで容量が大体42ℓになります。

そこに6〜7分目ぐらいでちょうど1日分になります。

分量はスコップで杯数を数えながら入れていきます。

ちなみにスコップはホームセンターで数百円で売ってる園芸用スコップを使っています。

スコップの杯数を図りながら容器に糠、砂を入れていき最後に細びきさなぎを入れて混ぜます。

材料の配合比率ですが水深で変えています。STP1で予約の際に水深を聞いていたのはこの為です。

僕が普段作っているダンゴの配合比率を表にまとめます。

| 水深 | 糠 | 川砂 | 細びきサナギ | その他 |

|---|---|---|---|---|

| 15m以内 | 2 | 1 | 1日分に対して約1kg | |

| 15〜25m | 5 | 3 | ||

| 25m以上の深場 | 5 | 3 | 1日分総量に対して市販ダンゴを3〜4割追加 |

基本比率が糠:砂=2:1としてそこから水深で砂の量を増やしています。

25m以上の深場になると米ヌカと川砂の自家製ダンゴのみではさすがに底まで持たないので市販ダンゴを混ぜています。

使っているダンゴは「マルキューさんのパワーダンゴチヌ」を使っています。

ちなみに初心者の方にオススメの市販ダンゴは「ニュー赤だんごチヌ」です。

これは最初から少しウェット気味なのでまとまり良く単体でも使いやすいです。

ちなみに余った細びきさなぎは養生テープで開け口を閉めてさらにジップロックに入れて保存しています。

このやり方で虫が湧いていたことはないです。

コンクリートミキサーが我が家にやってきたのでそれで混ぜています。

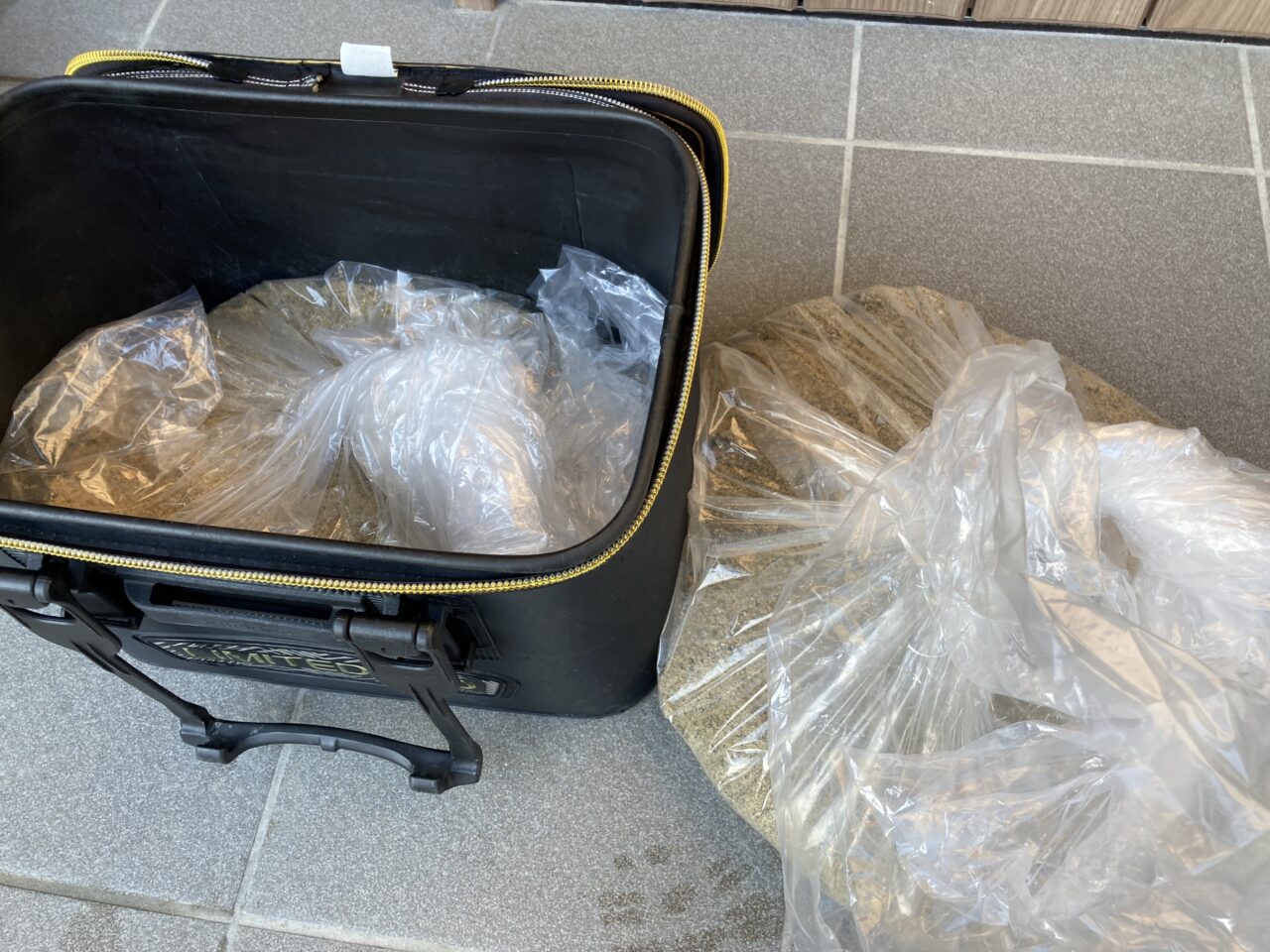

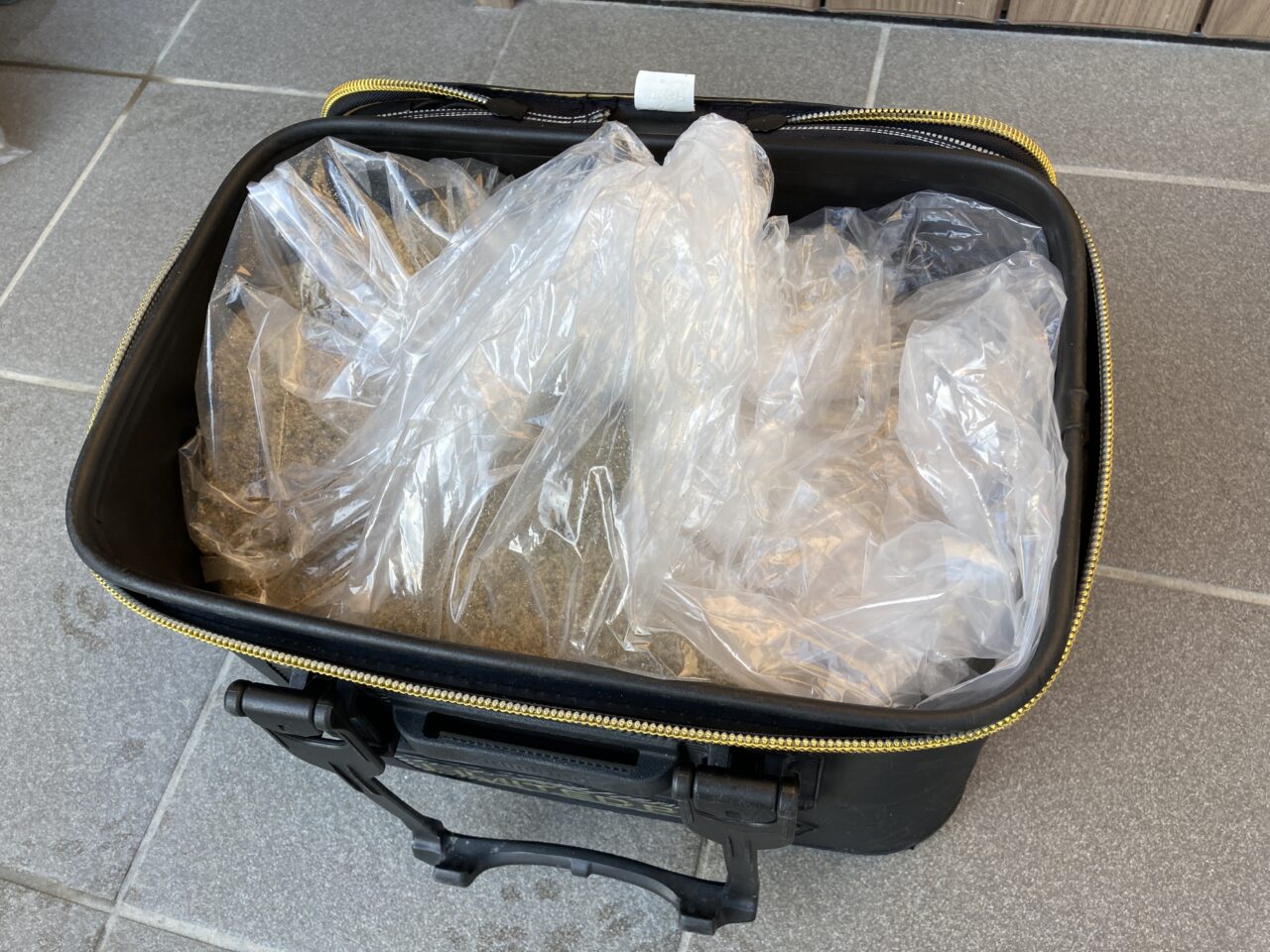

④2〜3袋に分けてバッカンに入れて持っていく

出来上がったダンゴはバッカンなどへそのまま全て移しません。

ゴミ袋のような大きめの袋に2〜3袋に分けて移します。

理由は2つあります。

- 現地で海水、オキアミ等を混ぜる時に1日分全てを混ぜると混ぜムラができやすい。

- 使わなかったダンゴはそのまま持ち帰れる。

”混ぜムラ”ができる

1日分のダンゴとなると15kg以上、夏場だと20kg近くなると思います。

それを海水など入れて一気に混ぜようとすると絶対に混ぜムラができてコントロール性が悪くなります。

2〜3袋に分けておくと混ぜやすいし海水を入れすぎたなどで失敗しても潰しがきくので小分けにしています。

”持ち帰る”ことができる

2つ目での「持ち帰れる」は使わずに余った分は何も手を加えずに持ち帰れることができます。

そうすることで次回の釣行に使うことができます。

ダンゴを入れる袋は大きめの90ℓの厚手タイプを使っています。ホームセンターとかで売っています。

ダンゴを持っていく量ですが「シマノ・バッカン40cm」に8割ぐらいで十分1日持ちます。

⑤現地で海水、オキアミ、サナギミンチで最終仕上げ

最後の仕上げは現地で行います。

冷凍ブロックのオキアミ、サナギミンチ、海水を入れて自分の加減の良いように調整します。

状況に応じて混ぜやアンコにします。

オキアミは最初から混ぜません。

ダンゴ釣りを何投かしてみて「魚がいない」「活性が低い」と感じた時に初めてオキアミを混ぜます。

”エサ取りがすでにめちゃくちゃいるな”と感じた時は最後まで混ぜない時もあります。

海水も少しずつ入れるようにしましょう。

入れすぎてべちゃべちゃになると割れない、コントールできないダンゴになってしまい取り返しがつかなくなる場合があります。

【かかり釣り(筏釣り)】 自家製ダンゴのメリットとデメリット

最後に僕が感じる自家製ダンゴのメリットとデメリットを挙げます。

【自家製ダンゴ・メリット】安く済む

メリットは何と言っても「安価でできる」という点に尽きると思います。

1日分の15〜20kg分を作ってもダンゴ自体の値段だけで言えば600〜800円程度で済みます(オキアミ、サナギ等は除いてます。)

【自家製ダンゴ・デメリット】手間と時間がかかる

次にデメリットです。

- 手間と時間がかかる

- 慣れるまで扱いが難しい

- 失敗するとその日の釣りが辛くなる

手間と時間がかかる

僕が感じる最大のデメリットは「手間と時間がかかる」ことです。

米糠を調達して、砂をホームセンタで買ってきて、それの分量を測って、混ぜてってやるので手間と時間がかかります。

米糠が無ければ精米所を何件も回ることもしばしば・・・。

お金で解決できる方は市販ダンゴと集魚剤でやってしまうのが一番手っ取り早くて使いやすいダンゴができます(笑)。

慣れが必要

最初から握りやすく、まとまりやすいように作られている市販ダンゴと比較すると慣れるまで時間がかかります。

海水の量や握る回数、力など・・・。

チヌチヌマン

チヌチヌマン使い始めの頃は「このダンゴ使いづらいなぁ〜。」と思いながら使っていました。

ここで紹介した自分が扱いやすい米ヌカと砂の配合比い辿り着くまで3年ぐらいかかりました。

でも慣れてしまえば市販ダンゴと変わらず使えるようになります。

配合比や水分量をミスると釣りにならない

配合比や水分量をミスるとかかり釣りが成立しなくなる時があります。

- 海水をどれだけ足しても海底まで持たない

- 全く割れない

こうなってしまうとその日の釣りが成立しなくなります。

米糠が多すぎると”繋がりが悪く”15m以上あると全然持ちません。

逆に湿りっ気のある川砂が多すぎると全く割れないダンゴになってしまいます。

試行錯誤していた頃は20mぐらいの水深で全く底まで届かずに1日中宙切りをしていたことや、割れなさすぎてラインを思いっきり引っ張って刺しエサを引っこ抜いていたことがありました(笑)。

今回紹介した通りに作って頂ければそうなることは少ないとは思いますが、やっぱり慣れるまでに時間がかかると思います。

メリットとデメリットを比較してメリットが上回るならぜひ試してみてください!

ダンゴ釣りのやり方

実際にダンゴ釣りのやり方を下の記事で紹介しています。

参考にしてみてください。

.jpg)

.jpg)

【かかり釣りの自家製ダンゴ】材料、配合、作り方・まとめ

チヌのかかり釣り(筏釣り)で使い自家製ダンゴの材料、配合、作り方について解説してきました。

最後にまとめます。

- メーカー物の市販ダンゴは高いから

- 海底まで届けば良い思ったから

- 渡船屋さんの予約をする

- ダンゴの材料を揃える(米ヌカ・砂・乾燥の細びきサナギ)

- 材料を混ぜる

- 2〜3袋に分けて持っていく

- 現地で海水、オキアミ、サナギミンチで最終仕上げ

僕も最初の頃は市販ダンゴを使っていました。

この自家製ダンゴを使い始めて10年以上経ちますが、そこそこの釣果は出せています。

かかり釣りで釣果を伸ばすにはダンゴを「いかに思った通りにコントロールできるか」だと思います。

その点、この自家製ダンゴは慣れるまで難しいですが、

- 着底後、もっと長く割れずに持たせたい

- 着底後、すぐに割れるようにしたい

- 宙切りで狙ったタナで割りたい

など思い通りにコントロールできるように意識を持った方が釣果に繋がるでしょう!

できるだけお金は抑えて、釣行回数を増やしたい。と思う方はぜひ1度お試しください。

たかが釣り、されど釣り by 釣りキチ三平

コメント