ウキフカセ釣りの基本的な仕掛けである「半遊動仕掛け」について解説します。

初心者の方でも分かるように一から解説します。

- 半遊動仕掛けとは?

- 半遊動仕掛けのメカニズム

- 半遊動仕掛けのメリット、デメリット

半遊動仕掛けはフカセ釣りで多用され基本的な仕掛けです。

フカセ釣りをするなら必須と言える仕掛けです。

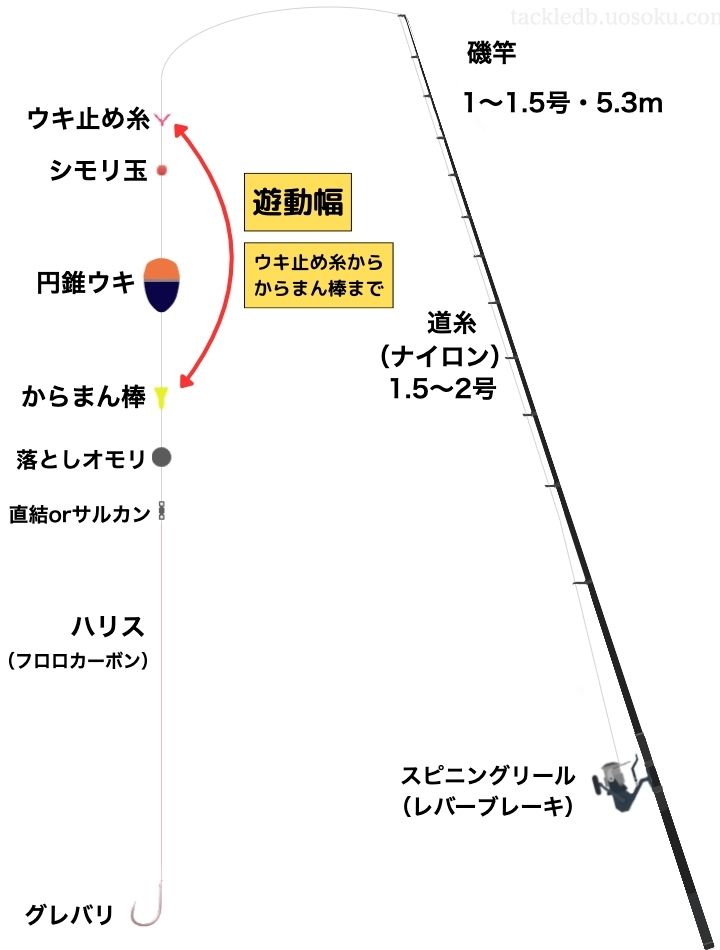

【半遊動仕掛けとは?】ウキ止め糸を使った仕掛け

半遊動仕掛けは「仕掛けに半分、遊動幅がありウキ止め糸の位置でタナを調整する仕掛け」です。

基本的な仕掛けはこんな感じです。

- 道糸

- ウキ止め糸

- シモリ玉

- ウキ

- からまん棒(ウキストッパー)

- 落としオモリ(ウキに合わせて)

- 結束部(サルカンor直結)

- ハリス

- オモリ(状況に合わせて)

- ハリ

出典:魚速タックルDB

半遊動仕掛けのメカニズム

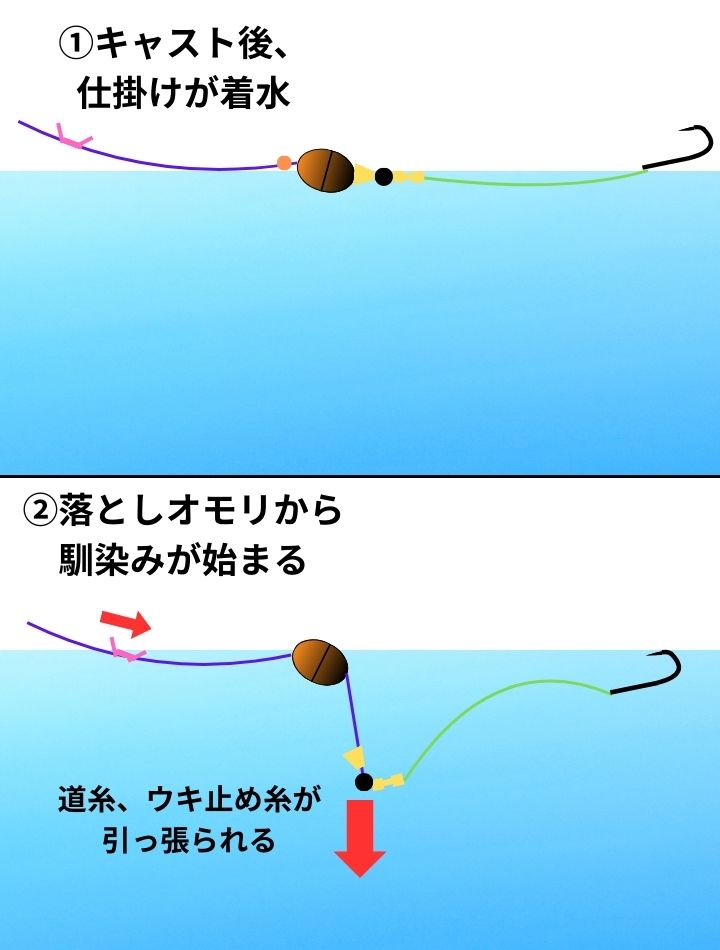

半遊動仕掛けのメカニズム、馴染み方をイラスト付きで解説します。

ここでは風、潮、波などの影響は無しとします。

実際にはこれらが影響するのでジンタンを打つなど馴染み方を調整していきます。

仕掛けをキャストすると1番重たい落としオモリから沈んでいきます。

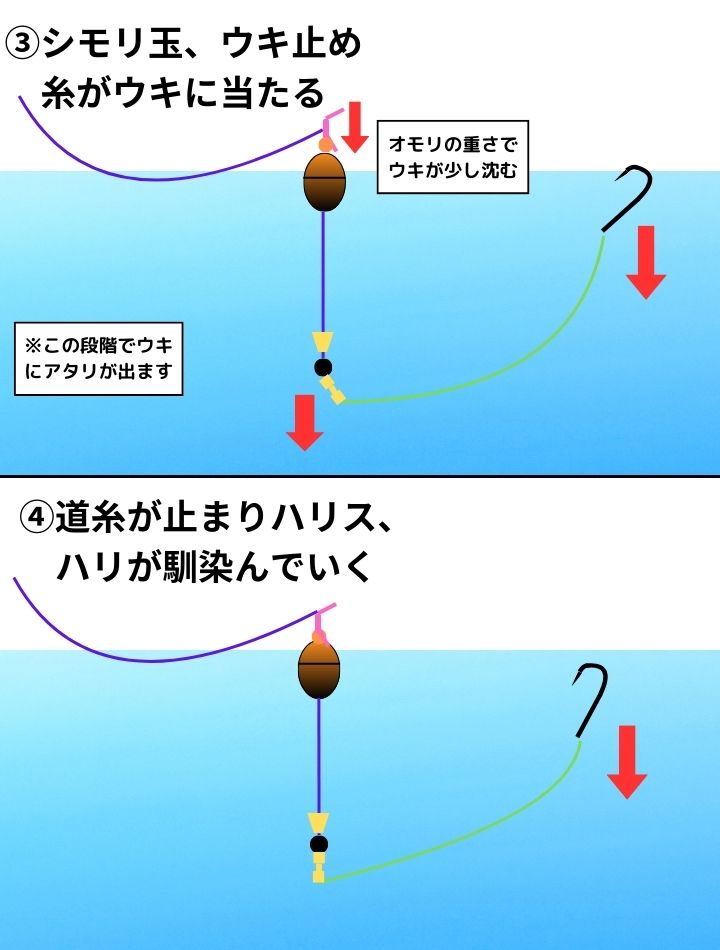

落としオモリが落ちていき道糸が引っ張られることでシモリ玉がウキに入り、ウキ止め糸に当たって止まります。

からまん棒からウキ止め糸までのことを「遊動」と言います。

ここでウキは少し抑えられる感じで少し沈みます。

この状態で魚からのリアクションがあればウキに反応が出るようになります。

ウキにウキ止め糸が接触していないうちはウキにアタリが出ません。

もしその段階で魚が食えばラインやからまん棒の動きでアタリを取ることになります。

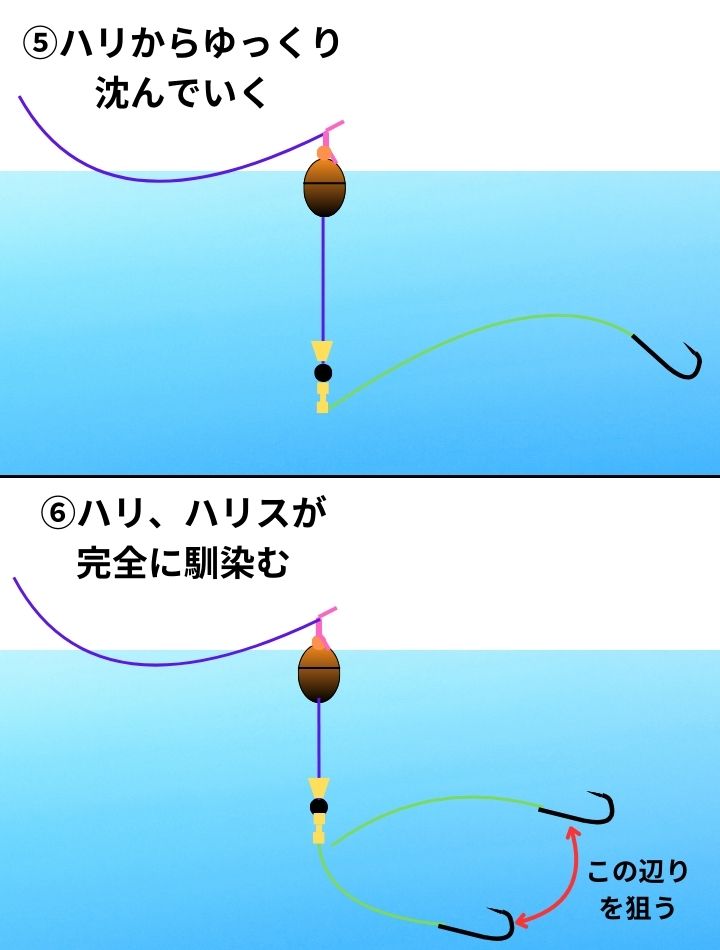

落としオモリがアンカーとなってハリ、ハリスが馴染んでいきます。

ここまでできて「仕掛けが馴染む」と言います。

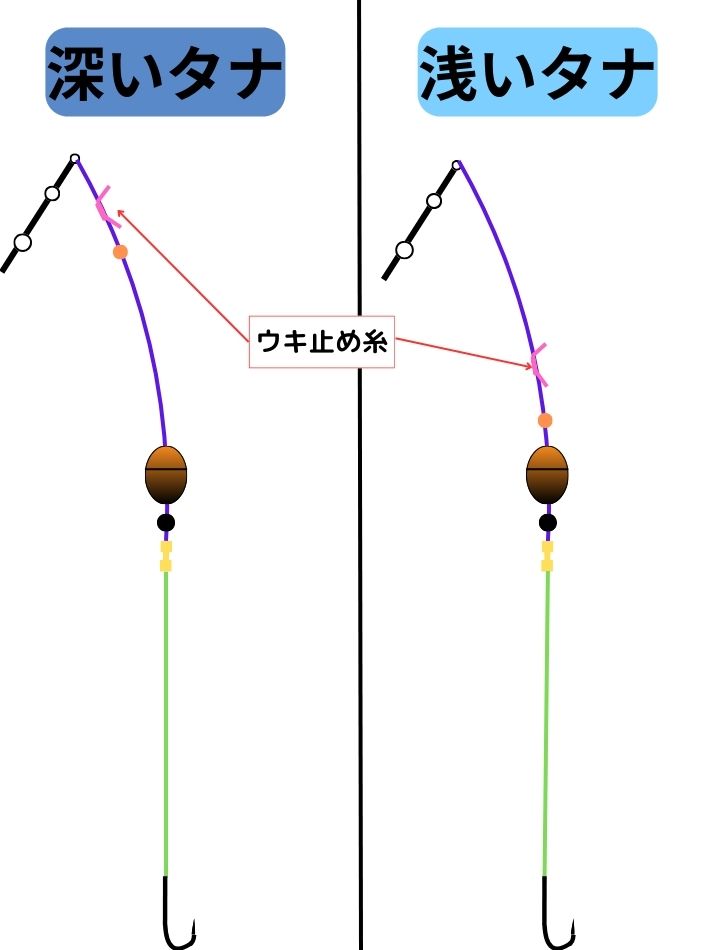

【ウキ止め糸の役割】ウキ下の調整

半遊動仕掛けではウキ止め糸が肝となる仕掛けです。

ウキ止め糸の位置を上げ下げすることでウキ下が変わり狙うタナを調整できます。

魚のタナが浅ければウキ止め糸をハリ側(下側)にズラし、

深ければリール側(上側)にズラすことでウキ下を変えることができます。

ワンポイント・限定的な仕掛けチェンジが可能

ウキ止め糸を最初からウキに近くし遊動幅を無くせば「固定仕掛け」になります。

逆にリール側に思いっ切り上げてしまえば「全遊動仕掛け」にすることができます。

【半遊動仕掛け】メリット・デメリット

半遊動仕掛けのメリットとデメリットをまとめます。

| 半遊動のメリット | 半遊動のデメリット |

|---|---|

| 狙っているタナを把握しやすい 浅場〜深場まで狙うことができる 重たい仕掛けを使うことができる 全遊動に比べて扱いやすい ウキの動きを見ることができる | タナの変更に手間がかかる ウキ下の設定がズレると釣れない ウキが波や風の影響を受けやすい ウキ止め糸が魚への抵抗となり違和感を与える |

半遊動のメリット

- 狙っているタナを把握しやすい

ウキ止め糸の位置でウキ下を決めているので「何ヒロで釣りをしている」と明確になります。

魚が釣れるタナが分かります。1匹釣ることができれば連発できることもあります。

釣れなければ順番にタナを探ることができます。2ヒロ→3ヒロ→4ヒロ・・・といった具合に。 - 浅場〜深場まで狙うことができる

最も浅いタナでハリス分、深い場合は理論上ではラインを送れる分だけ狙うことができます。 - 重たい仕掛けを扱うことができる

軽い仕掛けでは安定せず喰いが悪い時

本命魚が深く上層にはエサ取りが湧いているなどの状況で上層を早く突破させたい時 - 全遊動に比べて扱いやすい

基本的に落としオモリを付けることが多いのでラインメンディングなど全遊動と比較すると容易です。 - ウキの動きを見ることができる

ウキを海面に浮かせているのでウキの動きで情報を得ることができます。

自分でウキ下を設定して釣りをしているので

今、どんな釣りをしているのか?

と明確になっていることが大きなメリットです。

狙いが明確になっていることで仕掛け変更でも考えを持ってできます。

個人的には「ウキを見て釣りができる」のが良いです。

やっぱりアタリがあった時のウキが消し込む瞬間がこの釣りのたまらない瞬間です。

半遊動のデメリット

- タナの変更に手間がかかる

ウキ止め糸を動かさないといけないので、多少はめんどくさい。

ただこれぐらいは全然マシですが・・・。 - ウキ下の設定がズレると釣れない

魚の摂餌するタナに刺しエサが無いと、釣れません。 - ウキが風や波の影響を受けやすい

基本的にウキを浮かせているので風、波で仕掛けが引っ張られて同調からズレることがあります。 - ウキ止め糸が魚への抵抗となり違和感を与える

魚が喰った時にウキ止め糸があることで抵抗になります。

低活性時にはすぐに離してしまうことがあります。

デメリットを克服するために応用テクニックとしてウキ毎沈める「半遊動沈め釣り」などの釣り方もあります。

詳しく解説予定です。

【半遊動仕掛けの解説】まとめ

ウキフカセ釣りで覚えるべき「半遊動仕掛け」を解説しました。

仕掛けに半分、遊動幅がありウキ止め糸の位置でタナを調整する仕掛け

- 仕掛け着水後、落としオモリから沈んでいく

- 道糸が引っ張られウキにシモリ玉、ウキ止め糸が当たる

- 落としオモリがアンカーとなりハリ、ハリスが順々に馴染んでくる

- 狙っているタナを把握しやすい

- 浅場〜深場まで狙うことができる

- 重たい仕掛けを使うことができる

- 全遊動に比べて扱いやすい

- ウキの動きを見ることができる

- タナの変更に手間がかかる

- ウキ下の設定がズレると釣れない

- ウキが風や波の影響を受けやすい

- ウキ止め糸が魚への抵抗となり違和感を与える

実際の釣り場では風、波、潮、水温など様々な条件があり、それにアジャストしていく必要があります。

しかしまずは基本を理解し使いこなすことで応用に生かすことができると思います。

この記事で半遊動仕掛けについて理解が深まれば嬉しいです。

[ヘラ]釣りはヘラに始まりヘラに終わる。

コメント